【商品情報】

手のひらサイズ 使い込まれた色艶の木製丸盆 急須台 径約12cm 菓子盆 お茶

売り切れ

昨日の三軒屋アパートメント古物市は、終日雨にも関わらずたくさんのお客様がいらして下さいました。

本当にありがとうございます😊

今後、定期開催の予定だとのことで、楽しみです!!

今後の出店予定です。

4/18(日) 10:00〜13:00

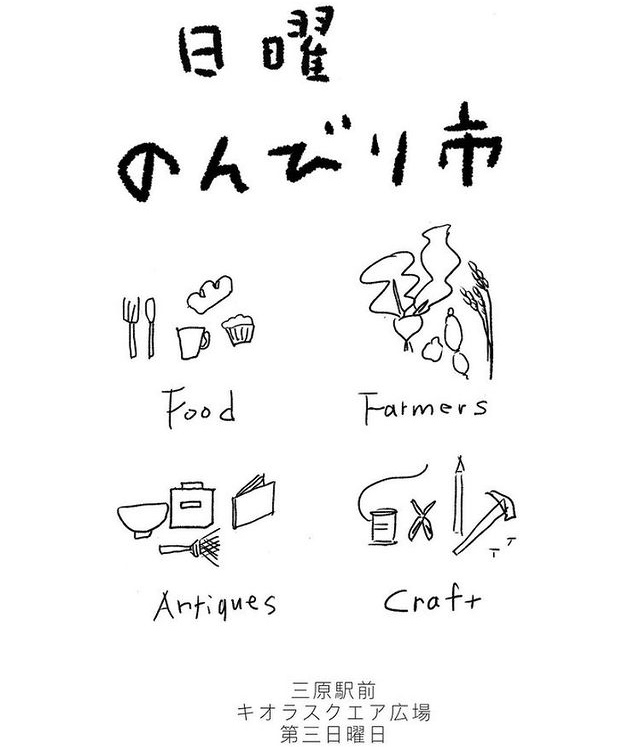

日曜のんびり市

at三原駅前キオラスクエア

お久しぶりの、のんびり市❣️

春の芝生広場でおまちしています🐝

5/9(日) 10:00〜15:30

「第3回尾道蚤の市」

at原田芸術文化交流館

古道具、フード共に店舗数ボリュームアップ⤴️

楽しみです🎵

先日のこどもマルシェにお越しくださった皆さま、ありがとうございました。

こどもたちが本当に楽しそうでしあわせな光景でした。

お知らせギリギリになってしまいましたが明日は三軒屋アパートメントの古物市に出店します。

11:00〜16:00 尾道市三軒屋町3-23

雨予報☔️の明日…

のんびり待ちしています。

出店する側になると賑わったらいいな、と願うものですが個人的には人が少ないところへ出かける方が好きなんですよね〜😌

で、気分的には雨の日☔️Saleでもしようかな、なんて。

穴場ですよ👍

3/21 (日) 11:00〜16:00

「Chiku×Nui こどもマルシェ」

尾道・松翠園大広間

こどもと一緒に楽しむのがテーマのイベントなので、ぜひワイワイとお子さま連れで。

メイン出店はユキハナです。

入園・入学時期なので、春らしく明るい色合いのドライフラワーのコサージュなど🌼🌿🌸

1ブースがあまり広くないため、ちょろっとですが温ねるの古道具も持っていけたらと思っています。

3/28(日)

尾道・三軒屋アパートメント 古物市

こちらは古道具メインです。

開催時間などはまた改めて。

どちらの会場も尾道空き家再生プロジェクト(通称空きP)が再生を手がけた、古くからある使い継がれている建物。

尾道の街が人を引き寄せ続けている秘密のひとつは空きPの活動にあると思っています。

愛情とこだわりを持って生き返らせた建物もぜひ楽しんでください😊

そして今さらではありますが、温ねるの一員が手がけているユキハナのお知らせも、今後こちらでしていきます。

なんせ複数のアカウントを管理するのが苦手です😅

どうぞよろしくお願いします🌸

第2回 尾道蚤の市、無事に終了しました。

ご来場のみなさま、ありがとうございました。

外は暑いくらいの陽気に恵まれ、たくさんの方々で賑わっていて…あぁ、蚤の市っていいなぁ!としみじみ思いました。

しかしながら、東北の地震を昨日の朝に知り、かなり動揺しました。(東京で3.11を経験しました)。

余震も続き、未だ気が休まらないことと思います。

どうかどうか、お気をつけて。ご無事で…と祈っています。